東寺百合文書WEBを、Googleか、Yahooでけんさくしてください。東寺百合文書WEBの

下部に五つのボタンが表示されてます。 「西暦から」のボタンを押してください。

左側より「1101年から」のボタンを押してください。

右側の函の中より「1159年」(5)をえらんでください。

文書名「宝荘厳院領荘園注文案」フルサイズ画像③を選択してくださいして下さい。

「筑後国三潴の荘」という荘園は、1250町歩も有る大きな荘園です。

現在の坪数に直せば375万坪ほどの大きさになります。

その荘園の中に、今の行政区でいう「柳川市西浜武荘園があるのです。

お忙しい方のために、③1159「三潴の荘」について、原文のまま掲載いたします

こちらをクリックしてご覧ください。

御殿(白書院、黒書院、金殿)の中より庭園を見る。

仁和寺(にんなじ)は、京都府京都市右京区御室にある真言宗御室派総本山の

寺院。山号を大内山と称する。本尊は阿弥陀如来、開基(創立者)は宇多天皇。

「古都京都の文化財」として、世界遺産に登録されている。(ウイキペディア)

これらの、小さいもみじたちもあと30年もすると大木に

なって、観光客の目を楽しませてくれます。

土手の小さいもみじです。早く大きくなって

皆様の目を楽しませてください。

金堂は東寺一山の本堂です。文明十八年(1486)に焼失し、今の堂は

豊臣秀頼が発願し、片桐且元を奉行として再興させたもので、慶長

八年(1603)に竣工しました。(東寺拝観パンフレットより)

平 等 院

平等院(びょうどういん)は、京都府宇治市にある藤原氏ゆかりの寺院。

平安時代後期・11世紀の建築、仏像、絵画、庭園などを今日に伝え、

「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されている。山号を朝日山と

称する。宗派は17世紀以来天台宗と浄土宗を兼ね、現在は特定の宗派に

属さない単位の仏教寺院となっている。本尊は阿弥陀如来、開基は藤原

頼道、開山は明尊である。 (ウイキペディア)

この日は、日曜日でもあり大勢のカメラマンが繰り出し

賑やかでした。さすがに、古都千年の重みを感じました。

紫宸殿。御所の中より庭を見て右側を「右近の橘」、左側を

「左近の桜」と言う。右近の橘は、冬囲い中。

鹿苑寺(ろくおんじ)は、京都市北区にある臨済宗相国寺派の寺。

(ウイキペディア)

正式名称を鹿苑寺といい、相国寺の塔頭寺院の一つ。舎利殿

「金閣」が特に有名なため一般的に金閣寺と呼ばれています。

(案内文より)

2017年11月20日の写真です。このところの冷え込みで「もみじ」が

綺麗に色づいたとの連絡を森林館より戴き、早速出かけました。

大変綺麗に色づいていました。

芝生広場です。奥に在る東屋(あずまや)より、森のつり橋を

見ることができます。

「瞑想庵」パーキングより「岩背戸渓流」おしどり淵へ降りることができる。

拝観希望者が多く、五重塔を離れる頃は150メートルは並んでいました。

二王門を入って突き当りに在る仁和寺金堂

真言宗御室派

二王門の向かって右に在る金剛力士像

下賀茂神社

人も動物も植物も皆同じです。いつかは死んだり枯れたりします。

幼木の育成に早くから取り組むことは大切なことです

| 番号 |

始 発 地 点 |

到 着 地 点 |

キロ数 |

所要時間 |

備 考 |

トイレ |

| ⑥ |

長崎駅 |

長崎県民の森 |

45.5 |

1時間7分 |

外海町(長崎駅から浦上を経由) |

有り |

江崎様

この番組は5年間で200回近く放送されており、私は各回の内容を記録しておりません。

ざっくりいつ頃の放送かわかれば、過去の記録から放送日をみつけることができるかもしれません。

ところで、「リクエスト」というのは何のリクエストなのでしょうか。

> 森岡先生にお尋ねいたします。

>

> 先生が出演された標記番組が何年何月何日だったかをお尋ねいたします。

>

> と申しますますのは森岡先生が出演された「日本人のおなまえ」のリクエストをするために

「NHK放送センター神奈川局」0570-066-066」へ4回ほど電話をかけて、その時の番組のことを

詳細にお話いたしましたが、森岡先生にその日出演された年月日をお尋ねして電話をくださいとのことでした。

>

> 「それが分かったら調べてリクエストにお答えします」とおっしゃっていただきましたのでよろしくお願いいたします。(五十嵐氏男性)

>

>

>

> 放送日当日のキーワードを申し上げます。

>

>

>

> 1. サンズイ偏の付くお名前の方 という呼びかけ。

>

> 2. よくここまで調べられたというお褒めの言葉。

>

> 3. 祖父の生まれた地区に杜氏集落があった。柳川市浜武のこと。

>

> 1992年(平成4年)3月17日

>

> 西日本新聞の「九州地酒奮戦」という記事中に記載された。

>

> 4.

>

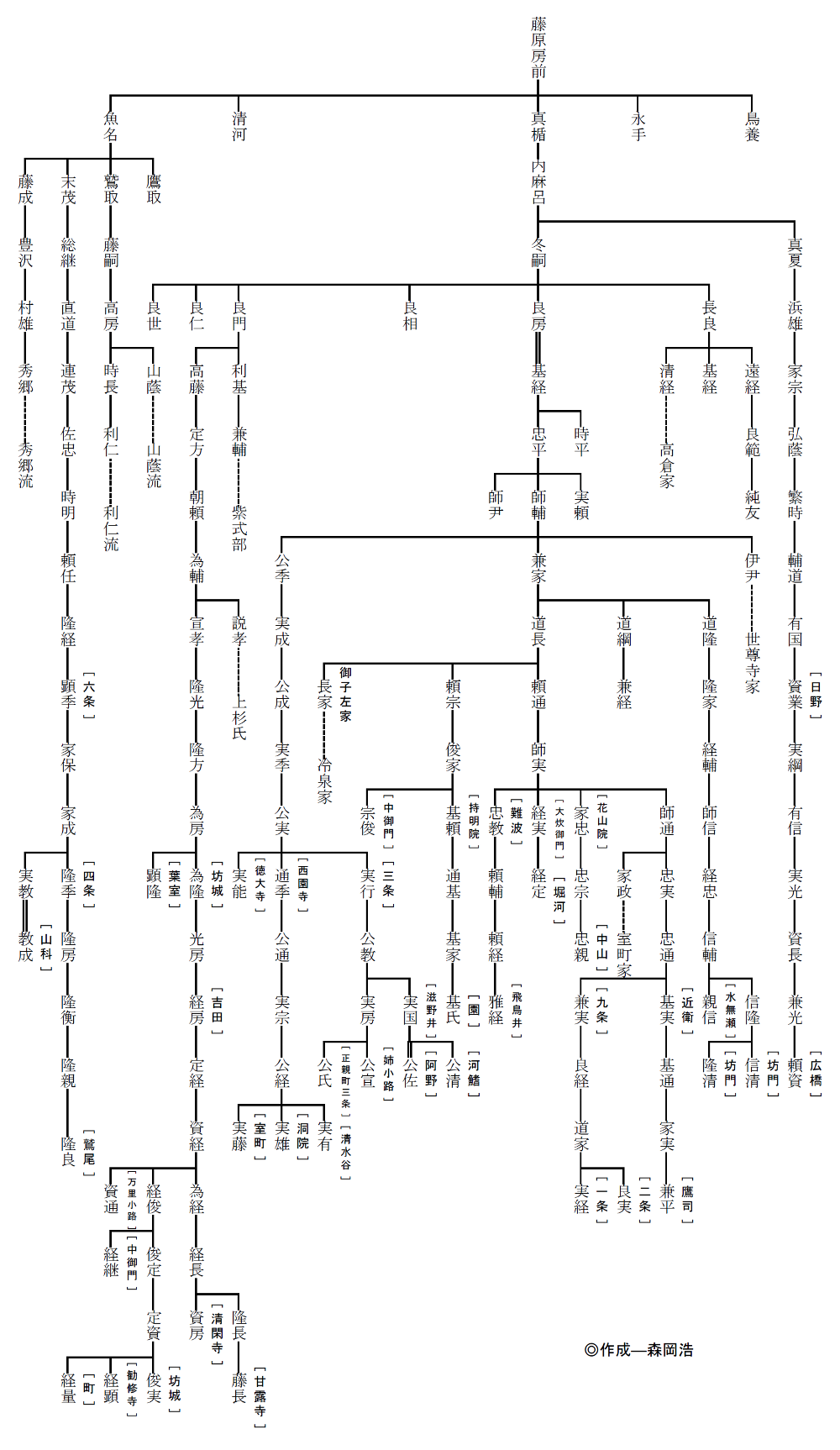

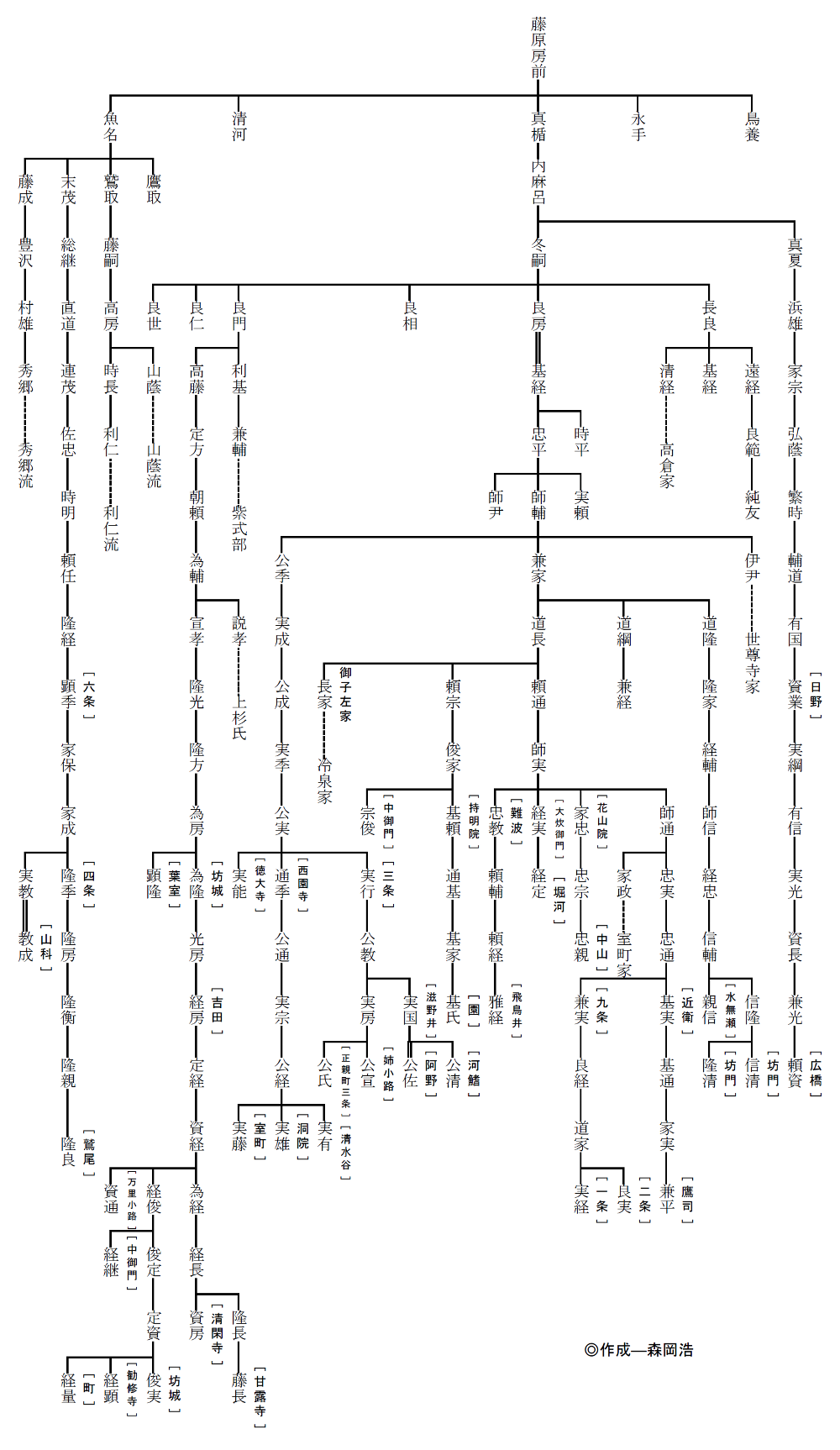

> 「陽明文庫の沿革」に触れて、九条家、一条家、二条家は居住していた地区から取ったのではなくて、通り(九条通り、一条通り、二条通り)から付いた名前であること。

>

> これより五摂関家が誕生した。つまり、近衛家、鷹司家、九条家、一条家、二条家が紹介された。

>

> 5.

>

> 私、江崎則博が主張する「西浜武の諸藤、長藤の地名は藤原という家名を地名にしたということができるのです」ということを、間違いありませんと肯定してくださいました。

>

>

>

> この「日本人のおなまえ」が放送された年月日をお教えください。

>

> よろしくお願いいたします。

>

>

>

> 依頼人住所並びに氏名等

>

>

>

> 854-0067

>

> 長崎県諫早市久山台97-4

>

> 江崎則博

>

>

>

>

>

> degoichi-n8491@docomo.ne.jp

>

>

--

森岡浩

サイト(オフィス・モリオカ)

→ https://office-morioka.com/

web連載(人名・地名 おもしろ雑学)

→ http://www.njg.co.jp/blog_morioka.html

ツイッター

→ https://twitter.com/h_morioka

facebookページ

→ https://www.facebook.com/officemorioka/

Instagram

→ https://www.instagram.com/office_morioka/

この界隈(赤いピン)の付近が柳川市西浜武諸藤です。

この界隈(赤いピン)の付近が柳川市西浜武長藤です。

この界隈(赤いピン)の付近が柳川市西浜武浜武です。

この界隈(赤いピン)の付近が柳川市田脇(住所変更前は、西浜武沖田)です。

※実は、森岡先生よりメールの返信を頂いた後、「日本人のお名前」でも、私のテレビに「西浜武の諸藤、長藤の地名は藤原という家名を地名にした」ということを間違いありませんと肯定してくださいました。

東寺の象徴として広く親しまれている五重塔は、天長三年(826)弘法大師の

創建着手に始まりますが、雷火などによって、焼失すること四回に及んでいます。

現在の塔は正保元年(1644)徳川家光の寄進によって竣工した総高55mの、

現存する日本の古塔中最高の塔です。

全体の形も良く、細部の組みものの手法は純和様を守っており、初重内部の

彩色も落ち着いて、江戸時代前期の秀作です。

(東寺拝観パンフレットより)

講堂は天長二年(825)弘法大師によって着工され、承和二年(835)頃

には完成しました。その後大風や地震で大破し、たびたび修理を重ねてきましたが、

文明十四年(1486)の土一揆による戦火で焼失しました。

現在の講堂は延徳三年(1491)に再興された建物で、旧基壇の上に建てられ、

様式も純和様で優美な姿を保っています。(東寺拝観パンフレットより)

好天に恵まれた古都 京都の寺社のもみじを訪ねた小旅行も終わりとしたいと

思います。京都の市民の方には、行く先々で丁寧なご案内を戴きありがとう

ございました。京都市観光協会や、ぐるなびさんには、電話で分かり易いご案内を

戴きありがとうございました。

東寺や仁和寺など寺院によっては、その時期にしか公開しない文化財が有り

ますので、電話や観光ガイドブックでお確かめください。

又、訪問する日を楽しみにしております。

東寺(とうじ)は、京都市南区九条町にある仏教寺院。真言宗の根本道場であり、

真言宗全体の総本山でもある。「教王護国寺](きょうおうごこくじ)とも呼ばれる。

山号は八幡山。本尊は薬師如来。寺紋は雲形紋(東寺雲)。(ウイキペディア)

東寺百合文書(とうじひゃくごうもんじょ)を伝えてきた東寺は、正式名称を

「教王護国寺」といい、796年(延暦15年)に創建されました。都が京都に移された

のは794年(延暦13年)ですから、その直後のことでした。(東寺百合文書WEBより

「東寺とは」)参照

歴史に関心をお持ちの方は、「東寺百合文書WEB(とうじひゃくごうもんじょWEB)と打ち込んだのち、すぐ下の左から四番目の「西暦」を選び、左側に在るイデックスより「1101年から」をクリックし「1159年(5)」とさらに選択したのち「宝荘厳院領荘園注文案」をクリックすると、フルサイズ画像3が下側に表示されますのでクリックしてください。「筑後国三潴荘(ちくごのくに みずまのしょう)」

米六百石

綿四百十一両

との記載がある箇所を見ることができます。祖父が生まれた柳川市西浜武が

1159年に東寺の荘園となったことが記載されています。

詳しいことは、「紀氏の荘園・姓(国別)(27)」の15/24ページをご覧下さい。

③1159「三潴荘」に掲載されております。

この墓地に、公家の二條家、三條家、三條西家、四條家

鷹司家等のお墓がある。

二尊院(にそんいん)は、京都市右京区の嵯峨野にある天台宗の寺院。

山号は小倉山。正式には小倉山二尊教院華台寺(おぐらやま にそんきょう

いん けだいじ)という。二尊院の名は、本尊の「発遣の釈迦」と「来迎の阿弥陀」

の二如来像に由来する。

境内には、公家の二条家、三条家、四条家、三條西家、嵯峨家(旧・正親町三条

家、)鷹司家の墓所のほか、

伊藤仁斎・伊藤東涯父子、門倉了以・門倉素庵父子の墓などがある。

また境内奥には土御門天皇、後嵯峨天皇、亀山天皇の分骨を安置する三帝陵

がある。 (ウイキペディア)

石川五右衛門が「絶景かな。」と叫んだと言われている。

南禅寺三門を目指して歩く。

三門は、三解脱門と呼ばれ、「夢相門」「空門」「無作門」の

名が付けられている。

南禅寺(なんぜんじ)は、京都市左京区南禅寺福地町にある、臨済宗南禅寺派

大本山の寺院である。山号は瑞龍山、寺号は詳しくは太平興国南禅寺(たいへい

こうこくなんぜんじ)である。本尊は釈迦如来、開基(創立者)は亀山法皇、開山

(初代住職)は無関普門(大明国師)。 日本最初の勅願禅寺であり、京都五山

及び鎌倉五山の上におかれる別格扱いの寺院で、日本の全ての禅寺のなかで

最も高い格式をもつ。 (ウイキペディア)

ユネスコの世界遺産に「古都京都の文化財」の1つとして

登録されている。 (案内文より)

京都御所は、京都府京都市上京区にある皇室関連施設。14世紀から

明治2年の間までの「内裏」。すなわち、歴代天皇が居住し、儀式・公務

を執り行った場所である。現在は、宮内庁京都事務所が管理している。

(Wikipedia)

一本のもみじの木でも、日当たりのよい部分と、そうで無いところは

紅葉の程度に差が見られ、これもまた美しいと思いました。

もみじの傍らを流れる小川、街中にこのような息抜きのできる

場所が在るというのは、大変素敵なことだと思いました。

2017年11月下旬に、古都 京都の「もみじ」狩りに行って来ました。

下賀茂神社と南禅寺は、若木の育成にも取り組んでおられました。

あれだけの美しいもみじを楽しんでいただくためには、絶え間ざる

努力が有ればこそのものとの感慨を深くしました。

以下に、写真でご紹介いたします。

「もみじ」を見るポイント。森林館でパンフレットをもらった方が紅葉狩りが

スムースに行くと思います。P4(パーキング4)瞑想庵に車を止めて、歩かれても

15分程の道のりです。その道中に最初は、ちらほらともみじが「見て。見て。」と

精一杯のPRをしてきますので、是非ご覧になって下さい。

そのまま、P5(パーキング5)へ向かいます。P5へ着いてしまったら行き過ぎています。

芝生広場手前(80m)に在るP5(パーキング5)を右下に見ながら、道路左側に

目をやると、木の丸太で土留めをしている段々が有ります。ここを登ってください。

距離にして30m程で№7,8、9の写真が撮影できます。ここのもみじは、

かなり大きな木です。

「森のつり橋」の帰りにもう一度、芝生公園を見ました。

芝生広場に在る東屋(あずまや)から見た「森のつり橋」です。

渓谷に架かったつり橋の様子がよくわかります。

キャンプ場管理棟です。 この管理棟を登ったところに、新しいトイレや

常設キャンプ、バンガローが在ります。

天文館です。キャンプ場管理棟のすぐ下の駐車場入り口に在ります。

新しいタイプのトイレです。シャワー室が備わっています。

ここが、展望台です。ここからは、西海市大瀬戸町松島や、

大村湾側に目をやれば、長崎市琴海地区を見ることができます。

天気が良く、靄(もや)が無ければ、長崎空港を見ることができます

東ゲートより入って、すぐのロータリーに、駐車場が有ります。

そこに、車を置いて徒歩で森林館を目指します。駐車場から150m

ほど歩いたところに、写真の様な幅4m足らずの登りの道路が有ります

そこから、6分位でみはらし山展望台(標高563m)に着きます。

東ゲートより入ると森林館、冒険の森アスレチックなど子供の遊ぶ広場がある。